プレスリリースのポイント

- Neuraは感情を理解し人とつながる「感情AI」を開発中

- グラミー受賞アーティストNE-YOと提携し、デジタルツインを公開

- Web3を活用し、デジタル資産所有を通じて新しいファン体験を提供

Neuraが目指す次世代の「感情AI」とは

AIはすでに楽曲を作り、画像を生成し、声を真似することさえできますが、それが「生きている」と感じられることはほとんどありません。

Neuraは、そうした従来のAIの限界を超え、人とつながり、感情を理解し、継続的に関係を築ける存在を目指しています。

同社は元MicrosoftのAI専門家やエンジニアによって牽引されており、人とつながり、記憶し、共鳴できる感情知能型AIエージェントの開発に取り組んでいます。

共感エンジンで実現するAIとの会話

Neuraの核心技術となるのが「empathy engines(共感エンジン)」です。会話の中で生まれる感情的な文脈を記憶し、声のトーンや言葉に隠れた意味を読み取る機能を備えています。さらに文化的な違いにも対応できることを目指しています。

同社によると、NeuraのAIエージェントは91%以上の感情認識精度、90日間で78%の記憶保持率を達成しており、利用者が「理解されている」という実感を持てる仕組みを備えています。

NeuraのHead of Business Development、Pang Kevin Sai氏は次のようにコメントしています。

「今日のAIの多くは優れてはいるものの、依然として取引的な性質にとどまっています。私たちは、単に会話するだけでなく“つながる”システムの構築に注力しています。」

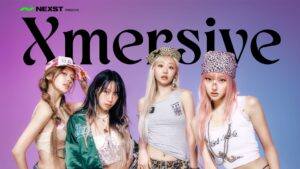

NE-YOとのコラボレーション:デジタルツインの誕生

Neuraの取り組みの中でも特に注目されているのが、グラミー受賞アーティストNE-YOとのコラボレーションです。NE-YOはNeuraに出資するとともに、自身の「デジタルツイン」を立ち上げました。

このAIエージェントを通じてファンはNE-YOとリアルタイムで交流でき、彼の声で返答を聞きながら、従来の有名人とファンの交流よりも親密な体験を得られる仕組みになっています。過去のやり取りを記憶する仕組みにより、継続的な交流も可能です。

NE-YOは次のようにコメントしています。

「私にとって重要なのは“つながり”です。テクノロジーが、より本物の形でファンとつながる助けになるのなら、それは探求する価値があります。」

Web3とデジタル資産がもたらす新しい体験

Neuraが他のAIプラットフォームと大きく異なるのは、分散型のアプローチを採用している点です。中央集権的なサーバーではなく、Web3の理念に基づき、透明性やユーザーの所有権を大切にしています。

つまり、ファンはNE-YOのAIプレゼンスと交流するだけにとどまらず、自らの体験に関連するデジタル資産を所有できる可能性もあります。

デジタル資産を所有できる点をまとめると下記のようになります。

- 従来の「消費型のファン活動」から進化

- ファンが体験や成果を自ら所有できる仕組み

- 一緒に創り上げる「共創型のファン体験」への転換

エンタメにとどまらない活用分野

Neuraのビジョンはエンターテインメントだけにとどまりません。今後の活用例として以下が挙げられています。

活用分野をまとめると下記のようになります。

- ヘルスケア:セラピーや高齢者の感情的なサポート

- 教育:学習意欲を失っている生徒を早期に発見し対応

一方で課題も存在します。専門家たちは「感情AIを客観的に評価するのは難しい」「文化的ニュアンスを完全に理解するのは困難」といった点を指摘。また、Web3の分散構造がユーザーにとって本当に利便性をもたらすのかどうかも議論になっています。

感情AIの未来

Neuraは、2030年には感情知能を備えた分散型AIがデジタル生活の標準的な一部になると見込んでいます。ただし、そのためにはユーザーの信頼を得ることが重要です。

Neuraチームは次のように強調しています。

「感情は単なる機能であってはならない。それは基盤でなければならないのです。」

同社にはすでに著名人の参加、投資家の支援、大胆なビジョンがあります。今後は「より賢いAI」ではなく「より人間らしいAI」を実現していけるかが注目されています。

まとめ

Neuraは「感情AI」と「Web3」を掛け合わせることで、エンターテインメントからヘルスケア、教育まで幅広い分野に革新をもたらそうとしています。特にNE-YOのデジタルツインは、ファン体験の未来像を示す事例といえるでしょう。

AIが単なる便利なツールを超え、人との「つながり」を実現する未来。その実現に向けて、Neuraの挑戦に注目が集まっています。

Cryptide AIがポイントを解説

ここからは、Cryptide AIが分かりにくい部分をピックアップして解説します!

分かりにくい用語などを解説

- 暗号資産とデジタル資産の違いは?

- 暗号資産はお金のように使える資産。デジタル資産は音楽やNFTなどのデジタル所有物を指します。

- Web3とは?

- 中央の管理者がいない仕組みのこと。利用者自身がデータや資産を持てるのが特徴です。

- デジタルツインとは?

- 人の分身のような仮想AI。声や記憶を使って本人と話しているような体験ができます。

気になる点をピックアップ解説

「Web3の分散構造は本当にユーザーにとって使いやすいのか?」という部分をピックアップ解説。

分散型は透明性や所有権の明確さでは優れていますが、速度や操作性は課題です。特に初心者にとっては複雑に感じられる可能性があります。そのため、利便性と分散性のバランスをどう取るかが今後の鍵になります。

総合的なまとめ

Neuraは感情を理解し人とのつながりを重視するAIを作っています。Web3やデジタル資産と組み合わせることで体験は進化しますが、利便性や判断基準の課題も残されています。つまり新しい未来を描いているが同時にまだ解決すべき壁もあるという状況です。

参考URL: